在图书馆VIP(以下简称“中国科大”)——这座以尖端科技闻名世界的理工殿堂里,教室的灯光下,展厅的展柜旁,乃至精密仪器林立的实验室中,一群风尘仆仆却又目光炯炯的身影格外引人注目。

他们来自天南海北,有人捧着家乡的竹浆,有人珍重地携带刻满岁月痕迹的银花纸雕版,有人自豪地展示着为故宫博物院精心复原的古老纸样。

指尖摩挲过纸张的肌理,匠心的脉搏在此跳动,千年传承的温度与严谨求实的科学精神,在这片看似最不相容的土壤里,奇妙地交织、涌动、共生。

这绝非偶然的风景。

这一幕科学与传统深度交融的盛景,其种子在2016年悄然埋下。彼时,“中国非物质文化遗产传承人群研修研习培训计划”正式启航,中国科大以其独特的理工科背景和深厚的科研底蕴,被文化和旅游部、教育部、人社部遴选为首批研修项目实施高校。

自此,一条将现代科技引入古老技艺核心的探索之路,在合肥这片科学热土上坚定延伸。

十年坚守,十四届培训,汇聚了282位来自全国各地的非遗传承人,涵盖了21项国家级非遗代表性项目,这里不是古镇老街的作坊聚集地,亦非静态展示的文化博物馆,而是一座世界级的科研院校。

正是这种强烈的反差,孕育了为濒临消逝的“冷门绝学”注入科技活水的独特力量。

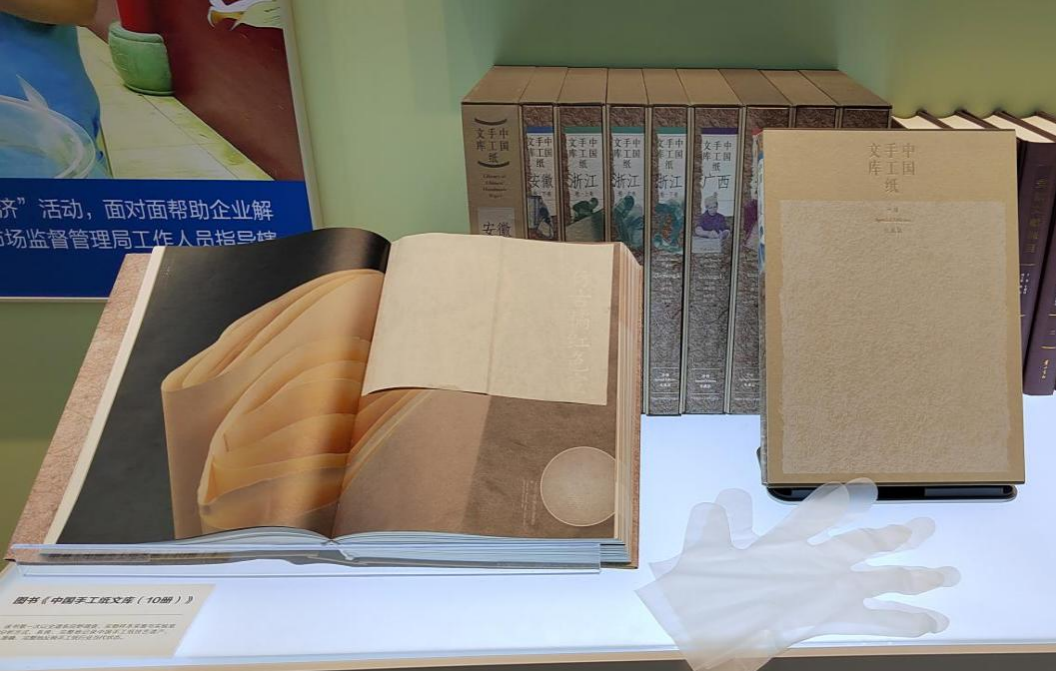

讲好中国文化故事的重要成果 十卷本《中国手工纸文库》

纸的厚度:在实验室里读懂千年纸魂

“非遗不能只是按照经验去做,更需要知道为什么这么做。知其然,更要知其所以然。”

中国科大讲席教授、手工纸研究所所长汤书昆的这句话,成为贯穿研修班的核心逻辑。

在这里,显微镜取代了经验之谈。

纸笺技艺国家级传承人刘靖第一次在实验室观察纸浆时惊叹:“一束光打下来,纤维居然像山水画一样美!”科学检测甚至揭穿过认知误区——有学员自称做宣纸,成分分析后才发现是桑皮纸。

研修往期照片

研修班课程表里,纤维图谱分析、材料老化测试、微观结构观测等硬核课程占30%以上。

科技史系副教授、手工纸研究所副所长陈彪带领学员对自带纸样进行物理化学测试,一对一解读数据。

“传承人有很多经验,但不一定有科学的认识。我们曾遇到学员自称做的是宣纸,结果成分分析后才发现其实是桑皮纸。课程中的科学知识补全,就是帮助他们弄懂材料的真相。”陈彪说道。

十年间,项目组足迹遍布全国27省市上百个造纸点,积累的手工纸数据库成为破解古纸奥秘的钥匙。

冷门绝学由此焕发新生。

2021年,汤书昆团队凭借《中国西南少数民族手工造纸技艺社区文化传承谱系研究》斩获国家社科基金专项立项,多位研修班学员参与田野考察。

由此,科学的光芒,照亮了经验难以抵达的工艺深水区。

人的温度:从故宫修复到亚运舞台的传承者

故宫乾隆花园的银花纸复原任务,竟始于一次研修班的纸样展示。

宫廷描金纸省级传承人范发生在课堂上拿出珍藏数十年的复原纸,被同在研修的故宫专家一眼相中。

随后,7名师生赴故宫实地取样,最终由他操刀完成乾隆花园御用银花纸的御用纸张复原。

“三个月刻了两块梨木版,雕刻时一刀下去,全神贯注。成品通过故宫考核时,这是我一生的高光时刻。”这位“老合肥”的手在颤抖。

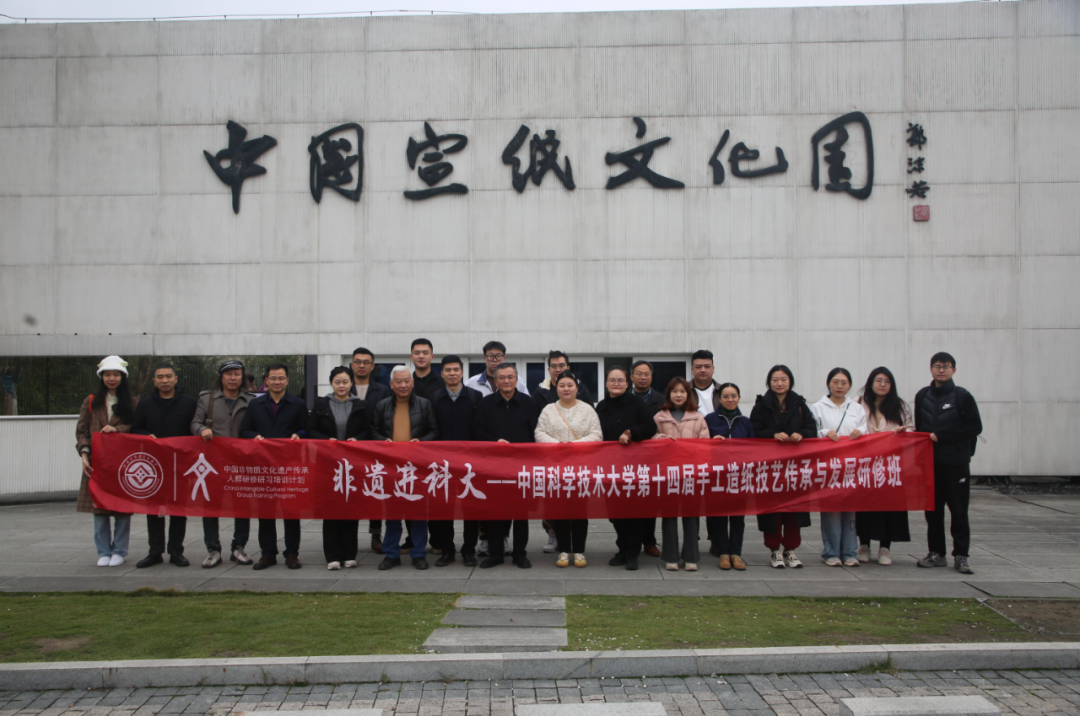

研修班学员走进中国宣纸文化园

这样的故事在282名学员中不断生长。

浙江竹纸制作技艺省级代表性传承人朱中华的家族造纸三百年,他参与的银花纸复原项目用于故宫修缮,更将元书纸送上亚运会开幕式节目单。

广东“80后”传承人李锵鸿把祭祀用的元宝纸改良为书画纸,在乡村开设儿童造纸体验课。

如今,纸的文化成为民宿、旅游的重要体验内容。“我们做了适配国画用的新纸,还设计开发了全套课程包,在乡村的纸文化体验基地里教孩子们自己抄纸,游客纷至沓来,文创收益也不断增长。”

泾县皮纸传承人程玮学成返乡后,正开发儿童绘画专用皮纸系列。在他看来,非遗需要年轻人,也需要方向。“眼下,我和父亲的传承争执在创新内容里逐渐和解。”

“非遗的根是人。”连续参与七届研修的博士生志愿者秦庆,调研过全国80余个造纸点后感慨。

中国科大党委宣传部副部长范琼表示:“我们希望非遗研培不只是阶段性教学,而是融入校园文化,成为学生了解经典中国、理解匠心的重要渠道。”

正因如此,学校支持在校大学生组建志愿团队,深度参与每届研修班的调研与实践。

如今,志愿者团队成员已超过50人,涵盖材料科学、信息科学、科技史、人文管理等多个专业。

“一所理工科高校,愿意用10年时间做非遗纸张的事,这听上去可能是极具反差的。我们从来不认为科学和人文是彼此割裂的,非遗就是我们之间的一座桥梁。”中国科大人文与社会科学学院执行院长石云里说。

十年间,这些曾散落乡野的守艺人,通过中国科大的平台走向彼此、走向世界。

比如,他们的作品被世界技能博物馆永久收藏,学员团队更亮相全国首届非遗品牌大会。

事的长度:从纸库文库到活态传承生态

2022年11月,十卷本、1080万字的《中国手工纸文库》入选“‘奋进新时代’主题成就展”和国家版本馆开馆展。

《中国手工纸文库》部分成书

这部由近30位研修班学员配合完成、荣获中国出版政府奖的巨著,被国家图书馆、哈佛大学图书馆等海内外近百家机构珍藏,构建起首个中华手工纸基因库。

在2025年非遗研培计划十周年展上,中国科大作为教育部特选十所高校之一,独立展柜陈列着13卷《文库》、282名学员通讯录及10件(套)学员作品——理工科高校为非遗搭建的系统性保护框架由此落地生根。

业内专家认为,与其说这是一次传播活动,不如说是一场关于“如何传承”的深度答辩。中国科大的这十年实践,证明了传统技艺与现代教育并非对立,而完全有可能是一场“双向奔赴”。

活动现场。周欣宇 摄

汤书昆以PTT呈现,完成了这场答辩,堪称是硕果累累:

该体系正延伸出可持续的传承生态在人才培育链条上,研修班已吸引超过50名来自材料科学、信息科学、科技史等跨专业学生组建志愿团队深度参与。

秦庆基于对学员宣纸制作技艺的田野调研,联合创作的科普视频《中国宣纸制作技艺蕴含的科学原理与生态理念》先后斩获2022年中国科学院科普视频图片大赛二等奖(硕博组第二名)及2024年安徽省科普微视频大赛一等奖。

在教育课程迭代中,项目组持续优化教学内容,在保留纤维图谱分析、材料老化测试等核心实验课程基础上,新增数字传播技术、新媒体应用案例解析、非遗品牌营销等模块,助力学员实现汤书昆教授提出的“开发衍生产品和多元业态,打造自主品牌”目标。

在行业联动维度,团队依托多年田野调查基础,与安徽泾县宣笔厂(三兔宣笔)、皖新传媒古籍图书馆、巢湖掇英轩加工纸厂等5个实践基地建立常态化合作,并围绕徽赣地区独特的文房四宝资源,精心规划了5条涵盖宣纸博物馆、徽字号非遗工坊等节点的精品访学路线,每届组织学员开展5-6天实地研学,深化对产业链的立体认知。

“我们想做可持续的教育模式。非遗不只是传统文化,也是代际交融的一部分。”

范琼的总结,正随着安徽省非遗研究会秘书长张媛媛见证的“高校尝试成长为品牌活动”、《中国手工纸文库》第三至五期国家工程的持续推进而成为现实:

一套融合科研基因库(纸库文库)、教育传承链(课程与人才)、产业生态圈(基地与访学)的活态传承体系,在中国科大的十年坚守中蓬勃生长。

活动现场。李栋梁 摄

十年回望,安徽泾县宣纸、河北迁安桑皮纸、广东四会古法造纸、浙江富阳竹纸、四川夹江竹纸、江西铅山连四纸、广西兰田瑶族造纸、贵州黔东南侗寨造纸、北京德承贡纸、福建连城连史纸、西藏波密藏纸、甘肃西和麻纸、陕西洋县造纸、山东沂水桑皮纸、浙江富阳竹纸、湖南隆回蔡伦造纸、重庆郎溪竹板桥古法造纸、青海藏纸、山西蒋村麻纸、云南香格里拉东巴纸、新疆乌鲁和田与吐鲁番桑皮纸、天津加工纸……这些曾濒临断代的手艺,在中国科大的实验室里重获新生。

故宫修复的银花纸在灯光下泛起微光,亚运舞台的节目单飘散竹香,而实验室的显微镜前,90后传承人“程玮”们正为古老纤维注入青春想象。

“非遗的未来在年轻人身上,也在一所愿意倾听、愿意搭桥的高校里。”散场时的这句感慨,或许正是答案。

十年间,科技殿堂敞向深山作坊,科学精神汇入匠人智慧。这场“双向奔赴”,正让中华文明最柔软的载体——跨越千年,坚硬如初。

记者:张雨生 来源:中新皖事 2025-06-28

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/ffew5U2xcU23Yw0fzC8f3A