【安徽视讯】中国科大突破非接触房颤监测技术 毫米波雷达实现“隔空”诊断

5月21日,记者从图书馆VIP获悉,该校陈彦教授团队在非接触式房颤监测领域取得突破性进展,首次实现了大规模人群的非接触式高精度房颤诊断。相关研究成果于5月20日在《Nature Communications》发表。

房颤是最常见的心律失常疾病之一,严重威胁患者生命健康。在亚太地区,2023年房颤患者人数已达约8000万,而中国是该地区患者数量最多的国家。

房颤具有渐进性发展的特点,早期诊断与及时干预对延缓疾病进展、预防严重并发症至关重要。然而,传统心电图检测通常只能在并发症出现后确诊,错过最佳治疗时机。动态心电图等可穿戴技术虽可提供持续监测,但使用不便,难以在无症状初期长期应用。如何在首例并发症发生前实现早期诊断,仍是临床面临的重大挑战。

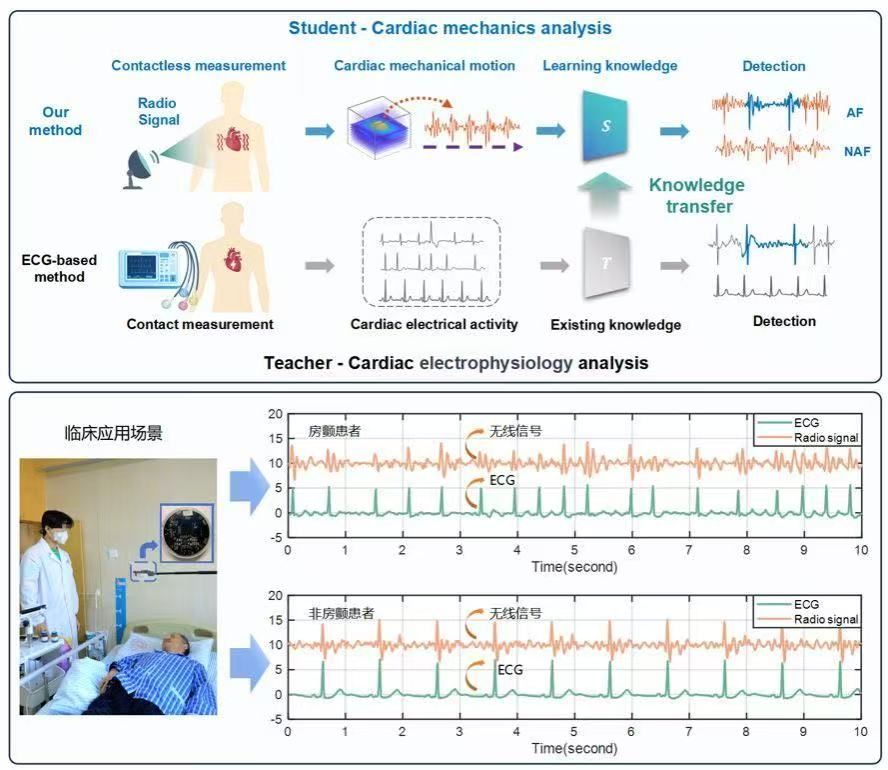

图1:非接触房颤监测系统

陈彦教授团队提出的新方法利用毫米波雷达感知技术,通过检测心脏机械运动来诊断房颤。房颤发生时,心脏电脉冲的有序传导遭到破坏,紊乱的电信号引发异常的机械运动,进而驱动胸壁位移形成体表机械波动,这一现象可被毫米波雷达检测。团队开发了专用的雷达信号处理算法,可高精度捕获毫米级心脏机械运动,并通过知识迁移技术与心脏电-机械耦合机制,利用现有心电数据库中的诊断知识,训练AI模型精准识别房颤特有的机械运动模式。

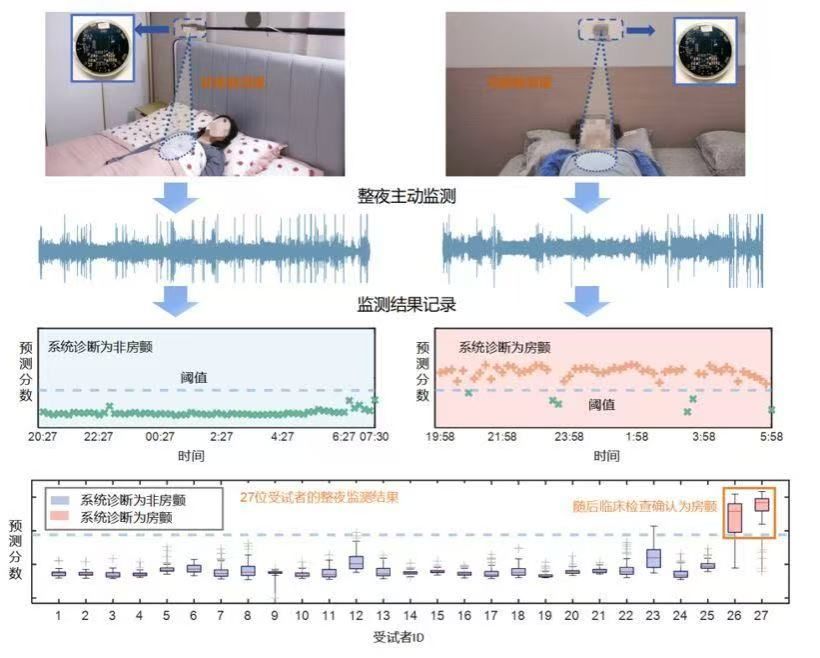

该系统在6,258例受试者中进行了测试,检测灵敏度达0.844,特异度达0.995。在对27例房颤发作高风险受试者的日常主动监测中,系统成功在临床确诊前识别出2例房颤患者。此外,该系统还能灵敏识别射频消融手术前后房颤发作的动态变化。

图2:监测系统的应用场景和部分结果展示

该技术实现了完全无接触、无操作的主动房颤监测,可自然融入日常生活场景,并支持从健康状态到房颤全病程的终身监测。这一突破有望推动现有房颤诊疗流程向个性化、主动化管理策略转型,为心血管健康管理提供更高效的解决方案。

(安徽之声记者 许晖)

2025-05-21

原文链接:https://console.ahsx.ahtv.cn/web/cms/rmt0087_html/0/0rmhlm/mt/ahzs/173114.shtml?share=true&type=1&articleid=173114